Vor ziemlich genau 140 Jahren wurde einem jungen, begabten Abiturienten davon abgeraten Physik zu studieren. Man sagte ihm, es gelte lediglich noch ein paar kleine unbedeutende Probleme zu lösen, alle Grundlagen seien bereits erforscht. Trotz der entmutigenden Aussagen des Münchner Physikprofessors Phillip von Jolly begann Max Planck noch im gleichen Jahr mit dem Physikstudium. 1918 erhielt er den Nobelpreis. Er hatte den Grundstein für die Quantenmechanik gelegt, eine Theorie die das physikalische Weltbild der vergangenen Jahrhunderte komplett auf den Kopf stellte.

Aufbruch in eine neue Physik

Die Position Phillip von Jollys war Ende des 19. Jahrhunderts keines Wegs ungewöhnlich. Die klassische Mechanik, die mit Newton ihren Anfang genommen hatte, war nahezu vollständig ausgearbeitet. Erst zehn Jahre vor von zuvor hatte Maxwell seine legendären Gleichungen zum Elektromagnetismus aufgestellt. Dennoch gab es immer noch Lücken im Gebäude der Physik. Eine davon betraf die Eigenschaften des Lichts. Die Frage, ob Licht Wellen- oder Teilchencharakter hat, wurde in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder kontrovers diskutiert. Als Planck sein Studium begann hatte sich die Vorstellung von einer Welle weitgehend durchgesetzt. Experimente zeigten, dass Licht typische Welleneigenschaften aufweist. Dazu zählt auch die sogenannte Interferenz, bei der Lichtwellen, die miteinander überlagert werden, sich je nach Phasenverschiebung gegenseitig auslöschen oder verstärken. Auch theoretische Überlegungen aus der Elektrodynamik unterstützten dieses Modell. Dennoch gab es bis dato ungeklärte Phänomene, wie den photoelektrischen Effekt¹, die beim besten Willen nicht in das Konzept der Lichtwellen passten. Erst 1905 gelang es Einstein dieses Rätsel zu lösen, mithilfe einer zunächst seltsam anmutenden Annahme die erstmals bei Plank fünf Jahre zuvor aufgetaucht war. Demnach kann Energie nicht in beliebig kleinen Portionen ausgetauscht werden; sie ist „gequantelt“, also in kleine „Pakete“ unterteilt. Licht konnte damit nicht länger als Welle im Sinne der klassischen Physik verstanden werden, sondern viel mehr als eine Ansammlung von „Wellenpaketen“, sogenannten Quanten. Nach Niels Bohrs acht Jahre später folgenden Beschreibung des Wasserstoffatoms können sich auch Elektronen nur auf diskreten Energieniveaus um den Atomkern aufhalten. Die Idee der

© Wikimedia Commons

Quantisierung löste stellte sich also mehr und mehr als sehr erfolgreiches Konzept heraus. 1923 ging schließlich der junge Physiker Louis de Broglie in seiner Dissertation noch einen entscheidenden Schritt weiter: Jegliche Form von Materie, so vermutete er, sei als Quanten aufzufassen, nicht nur das Licht.

© Wikimedia Commons

So lassen sich Bohrs Energieniveaus auch als stehende Welle² auffassen, an deren Hochpunkten die Aufenthaltswahrscheinlichkeit der Elektronen am Größten ist. Die Beschreibung dieser Wellenfunktion folgte kurze Zeit später durch den österreichischen Physiker Erwin Schrödinger. Parallel dazu entwickelten Max Born, Pascual Jordan und Werner Heisenberg eine äquivalente Beschreibung der Quantenmechanik. Heisenberg war es auch der kurze Zeit später die Quantenmechanik durch die Formulierung der nach ihm benannten Unschärferelation vervollständigte.

Statistik – Die Grundlage der Quantenmechanik

Doch was genau bedeutet die Quantenmechanik? Wie kann man sich ein Quantenteilchen oder die Wellenfunktion eigentlich vorstellen? Bis heute werden hitzige Diskussionen über diese Fragen geführt.

Im Unterschied zur klassischen Physik, in der bei ausreichender Kenntnis über ein System exakt vorherberechenbar ist, was mit jedem einzelnen Körper des Systems in Zukunft passieren wird, basiert die Quantenphysik auf Wahrscheinlichkeiten. Sind alle Kenngrößen eines geworfenen Balls sowie die durch Luftwiderstand und Gravitation verursachten Kräfte bekannt, kann immer genau bestimmt werden, wo er einmal landen wird. Ganz egal wie oft man den Ball wirft, er wird bei gleichen Gegebenheiten immer an ein und derselben Stelle landen. In der Welt der Quanten sieht es etwas anders aus. Stellen Sie sich vor, sie werfen einen Quantenball zehnmal bei genau den gleichen Rahmenbedingungen. Er wird nicht wie gewohnt an exakt derselben Stelle auftreffen, sondern mal ein bisschen weiter rechts, weiter hinten oder weiter vorne.

© Leifi Physik

Nach zehnmaligem Werfen sieht die Verteilung der Quantenbälle auf dem Boden erstmal ziemlich zufällig aus (Jetzt verstehen Sie sicher die Verwirrung der Physiker zu Beginn des 20. Jahrhunderts!). Je öfter der Versuch jedoch durchgeführt wird, desto mehr und mehr lässt sich ein Muster erkennen. Und genau dieses Muster lässt sich durch die Wellenfunktion beschreiben. Die Quantenphysik trifft also keine Aussage über Größen wie den Ort oder Impuls eines einzelnen Teilchens. Sie vermag lediglich die Wahrscheinlichkeit anzugeben, mit der das Quant an einer bestimmten Stelle anzutreffen ist oder eine bestimmte Geschwindigkeit besitzt. Das ist so als würden Sie sehr, sehr viele Quantenbälle werfen und deren Anzahl an einer bestimmten Stelle relativ zu allen geworfenen Quantenbällen notieren.

Von versteckte Eigenschaften und Führungswellen – deterministische Interpretationen

Nun, woran liegt das? Sie könnten auf die Idee kommen, dass ihre Theorie einfach nicht gut genug funktioniert um jedes einzelne Teilchen zufriedenstellend für sich alleine zu beschreiben. Vielleicht gibt es ja Einflussgrößen, sogenannte „verborgene Variablen“, die einfach noch nicht bekannt sind und daher nicht kontrolliert werden können? Interpretationen dieser Art lassen eine deterministische, d.h. vorher exakt vorausberechenbare Welt, wie aus der klassischen Physik bekannt, zu. Deterministische Deutungen der Quantenmechanik stehen in ihrer Popularität ein ganzes Stück hinter anderen Interpretationen zurück. Ihre Anhänger, darunter auch Einstein, mussten mit der Zeit immer mehr Zugeständnisse machen. Dennoch gibt es Ansätze die durchaus mit nicht-deterministischen Interpretationen mithalten können. Die bekannteste und erfolgreichste Deutung ist wohl die de-Broglie-Bohm-Interpretation.

© Biosensor Physik

Anstatt das Verhalten eines quantenmechanischen Systems über eine einzelne Wellenfunktion zu beschreiben, steuert in der de-Broglie-Bohm-Interpretation eine sogenannte Führungswelle die Bewegung der Teilchen. Ganz ähnlich, wie Treibgut im Wasser durch Wellen transportiert wird. Dabei können stehende Wellen wie im Falle des Bohrschen Atommodells, Muster erzeugen, in denen sich auch das Treibgut oder die Teilchen anordnen. Solch ein Verteilungsmuster beschreibt auf die Wellenfunktion in der Quantenmechanik. Sowohl die Führungswelle, als auch das Teilchen können mit Konzepten aus der klassischen Physik beschrieben werden.

Hüpfende Tropfen: Experimente zur Führungswellentheorie

Vor kurzem haben Experimente dieses ein wenig in Vergessenheit geratene Modell wieder aufleben lassen. Dabei ließen Forscher des Massachusetts Institute of Technology (USA) einen Öltropfen auf einer Wasseroberfläche springen. Die Wellen, die der Tropfen bei jedem Auftreffen auf der Wasseroberfläche erzeugte, überlagerten sich miteinander und bestimmten die Richtung in die sich der Tropfen bewegte.

© Bush, J.W.M, Ann. Rev. Fluid Mech., 49, 269-292

Tatsächlich stimmten die Beobachtungen mit den Vorhersagen der Theorie überein. Effekte, von denen Richard Feynman, der die Quantenmechanik Mitte des 20. Jahrhunderts zur Quantenfeldtheorie weiterentwickelte, noch behauptete es wäre „absolut unmöglich sie auf irgendeine Weise klassisch zu beschreiben“, ließen sich eindeutig im Öltropfenversuch beobachten. Ist das jetzt ein Beweis für die de-Broglie-Bohm-Interpretation? Nein, bei Weitem nicht. Zum einen lassen sich noch nicht alle quantenmechanischen Probleme auf diese Weise lösen; so steht beispielsweise eine Vereinheitlichung mit der speziellen Relativitätstheorie noch aus. Zum anderen hat die Phantasie der Physiker noch eine ganze Reihe weiterer Deutungen für die merkwürdigen Effekte der Quantenmechanik zu bieten.

Superposition und der reine Zufall

Die de-Broglie-Bohm-Interpretation geht auf den französischen Physiker Louis de Broglie zurück und wurde in den 50er Jahren von dem Amerikaner David Bohm weiterentwickelt. Im Gegensatz zu ihnen, die eine deterministische Weltsicht nie aufgegeben haben, waren Niels Bohr, Werner Heisenberg und andere bedeutende Mitbegründer der Quantenmechanik bereit, diese Vorstellung aufzugeben. Sie fassen die Quantenmechanik als nicht als rein statistische Aussage über das Verhalten der Teilchen auf, sondern als Beschreibung der Natur des Allerkleinsten selbst. In der von Bohr begründeten Kopenhagener Interpretation haben Teilchen keine festgelegten Eigenschaften oder Positionen im Raum mehr. Die Wellenfunktion wird hier nicht mehr als Statistik über das Verhalten von vieler Teilchen gedeutet, sondern als Beschreibung eines einzelnen Teilchens. Ein Quant befinden sich damit in einer Superposition aus allen, nach der Wellenfunktion möglichen, Zuständen. Elektronen in einem Atom befinden sich also nicht zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Punkt; sie sind aber auch nicht überall gleichzeitig. Sie befinden sich in einer Superposition aus allem möglichen Punkten an denen sie sich aufhalten könnten. Es ist erstaunlich wie gut sich diese Interpretation durchsetzen konnte, widerspricht sie doch eindeutig der menschlichen Intuition.

Quanten fühlen sich beobachtet – der Kollaps der Wellenfunktion

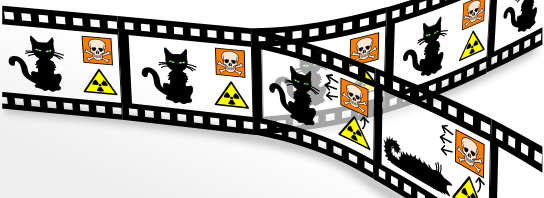

Doch warum können wir dann überhaupt feste Eigenschaften von Teilchen messen? Warum befinden wir uns selbst nicht in einer Superposition? Warum weiß ich, dass der Tee in meiner Tasse bleibt und sich nicht in einer Superposition aus In-der-Tasse und Auf-meiner-Tastatur befindet? Diese Fragen stellen in der Tat ein ernsthaftes Problem dieser Deutung dar und sind Auslöser für allerlei kontroverse Diskussionen, unter anderem um das Paradoxon von Schrödingers Katze³. Nach der Kopenhagener Interpretation muss sich ein quantenmechanisches System sobald es beobachtet für einen klassischen Zustand entscheiden. Die Wellenfunktion, die die quantenmechanische Superposition beschreibt, kollabiert. In welchen Zustand sich ein Teilchen nach diesem Kollaps befindet, lässt sich vorher nicht feststellen. Ganz einfach, weil es noch nicht fest steht. Erst im Moment des Beobachtens werden die Eigenschaften des Systems rein zufällig festgelegt. Und zwar wirklich rein zufällig, nicht wie bei einem Würfel dessen Augenzahl man vorher berechnen könnte, würde man alle auf ihn einwirkenden Kräfte kennen. Zufall ist ein zentrales Konzept der nicht-deterministischen Deutungen der Quantenmechanik. Ihre Anhänger vertreten die Ansicht, dass die Entwicklung unserer Welt sich nicht exakt vorausberechnen lässt sondern reiner Zufall ihr Verhalten mitbestimmt. Die Theorie der Quantenmechanik ist nach dieser Ansicht vollständig und spiegelt die innerste Natur unterer Welt wieder. Für viele renommierte Physiker war diese Deutung geradezu schockierend, rüttelte sie doch am untersten Fundament des physikalischen Weltbildes. Auch Einstein hat zeit seines Lebens eine deterministische Position vertreten, weswegen ihm gerne die Worte „Gott würfelt nicht“ in den Mund gelegt werden.

Was ist eine „Beobachtung“?

Was aber genau den Prozess der Beobachtung so besonders macht und den Kollaps der Wellenfunktion auslöst, darüber hat die Fachwelt lange gestritten. In den Anfängen vermutete man, ein bewusster Beobachter sei dafür nötig. Die Vorstellung mutet etwas seltsam an birgt einige Probleme. Befindet sich eine Ampel an der keiner wartet tatsächlich in einer Superposition aus Rot, Gelb und Grün? Einstein trieb diese Vorstellung auf die Spitze in dem er auf einem Spaziergang gesagt haben soll: „Glauben sie wirklich der Mond existiert nur wenn sie hinsehen?“ In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde zur Lösung dieses Dilemmas schließlich die Dekohärenz-Theorie entwickelt. Sie ist kein Bestandteil der Kopenhagener Deutung, sondern lässt sich direkt aus der Wellenfunktion herleiten. Ihr Grundkonzept ist sehr einfach: Um Informationen über ein System zu bekommen muss eine Messung stattfinden. Jede Messung stellt eine Wechselwirkung des Systems mit einem Messgerät dar, nur so können Informationen übertragen werden. Unsere makroskopische Welt wimmelt nur so von Teilchen. Wir sind umgeben von fester Materie, Luftmolekülen und Photonen, den Lichtquanten, die alle ständig miteinander interagieren. Nach der Dekohärenz führt dieses gegenseitige „messen“ oder „beobachten“ der Teilchen zum Kollaps der Wellenfunktion. Je größer die Masse eines Systems, desto schneller läuft der Prozess ab. Wir können also beruhigt sein: Der Mond wird auch dann noch da sein, wenn gerade niemand einen Nachtspaziergang macht.

An den Grenzen der Vorstellungskraft: Viele-Welten-Interpretation und Quantenlogik

Aber warum mühsam nach einer Erklärung für den Kollaps der Wellenfunktion suchen? Warum nicht einfach die Idee eines Kollapses über Bord werfen?

© Wikimedia Commons

In den 50er Jahren entwarf der amerikanische Physiker Hugh Everett eine Deutung, die heute als Viele-Welten-Interpretation bekannt ist. Alle quantenmechanisch möglichen Welten existieren auch, so Everett, und zwar parallel nebeneinander. Jede Entscheidung die wir treffen, jede einzelne Wechselwirkung erzeugt eine neue „Zeitspur“. Science Fiction Autoren stürzen sich bis heute auf diese Deutung. In der Fachwelt findet sie jedoch recht wenige Anhänger, was sicherlich auch daran liegt, dass niemand auch nur ansatzweise zu erklären vermag, wie diese „neuen Welten“ entstehen.

Doch das ist noch lange nicht alles, was Physiker hinter der Quantentheorie vermuten. Einige sehen in den Effekten der Quantenmechanik gar Hinweise auf eine eigene Logik, eine Quantenlogik. Nach dieser Vorstellung können wir die Quantenmechanik nur deswegen nicht intuitiv verstehen, weil wir durch die klassische Welt um uns herum auf eine „klassische Logik“ geprägt worden sind. Ähnlich wie nach der Dekohärenz-Theorie unserer klassischen Welt quantenmechanische Effekte zugrunde liegen, könnte sich auch die „klassische Logik“ auf eine Quantenlogik zurückführen lassen.

Nichts genaues weiß man nicht

Und dann gibt es auch noch jede, die eine sehr pragmatische Stellung vertreten: Die Quantenmechanik funktioniert seit einen dreiviertel Jahrhundert einwandfrei. Sie ist gemeinsam mit der allgemeinen Relativitätstheorie eine der am besten experimentell bestätigten Theorien überhaupt. Moderne Computer, Smartphone, Kernspintomographie, das alles wäre ohne die Quantenmechanik nicht möglich gewesen. Wozu so umständlich nach einer guten Interpretation suchen, wenn doch die Theorie in der Praxis hervorragen funktioniert? Obwohl man bei der Entwicklung von Hochleistungstechnologie mit dieser Einstellung genau wie kommt wie mit einer Interpretation, wird sie glücklicherweise von nicht vielen Physikern vertreten. Im Grunde ist und war es immer die Neugier, die uns bei der nie endenden Suche nach der Wahrheit vorangetrieben hat. Vielleicht werden zukünftige Theorien, wie die Vereinheitlichung der Quantenmechanik mit der allgemeinen Relativitätstheorie, ein neues Licht auf die verschiedenen Deutungen werfen. Vielleicht werden wir aber auch nie wissen wie unsere Welt im Kern tatsächlich funktioniert. Selbst dann haben wir immer noch ein Modell, eine Beschreibung die gut funktioniert. Letztlich wird um die Frage, ob die Quantenmechanik nur statistische Aussagen über eine darunterliegende, bessere Theorie macht, oder tatsächlich etwas über die Natur unserer Welt aussagt, ein Glaubenskrieg geführt. Zumindest vorerst.

______________________________________________________________

Fußnoten

¹Der photoelektrische Effekt: Photonen können, sofern sie eine bestimmte Mindestenergie in Form ihrer Frequenz (=“Farbe“) haben, Elektronen aus einem gebundenen Zustand, z.B. in einem Atom oder in einer Metallplatte, auslösen. So kann beispielsweise rotes Licht nicht in der Lage sein Elektronen auszulösen, blaues aber schon. Je heller die Bestrahlung (= je mehr Photonen), desto mehr Elektronen können in einer bestimmten Zeit ausgelöst werden, d.h. desto schneller läuft der Prozess ab. Ein Photon kann aber nie mehr als ein Elektron auslösen, egal wie hoch eine Energie ist. Eine höhere Frequenz lässt den Vorgang damit nicht schneller ablaufen. Nach dem Wellenmodell des Lichts dürfte es aber keine Rolle spielen, ob das Licht mehr Energie durch eine höhere Frequenz oder eine höhere Amplitude (= „helleres Licht“) besitzt. Licht kann damit keinen reinen Wellencharakter haben. Einstein erhielt für die Beschreibung des Effekts seinen Nobelpreis.

²Stehende Welle: Welle, die auf der Stelle zu stehen scheint. Ihre Auslenkung ist an bestimmten Raumpunkten immer gleich null.

³Schrödingers Katze: Der österreichische Physiker Erwin Schrödinger machte ein zugegebenermaßen etwas kirchenfeindliches Gedankenexperiment um die Problematik der Beobachtung in der Kopenhagener Deutung zu verdeutlichen. Dabei wird eine Katze zusammen mit einem Mechanismus, der zu einem zufälligen Zeitpunkt ein Gift freisetzt, ein abgeschlossene Kiste getan. Von außen ist es unmöglich zu wissen, ob das Gift schon ausgelöst wurde oder nicht. Damit kann auch unmöglich bestimmt werden, ob die Katze tot oder lebendig ist. Nach der Kopenhagener Deutung ist sie, solange niemand nachsieht, tatsächlich weder tot noch lebendig, sondern in einer Superposition aus beidem. Können sich Katzen wirklich genauso verhalten wie quantenmechanische Objekte? Es ist schlicht sehr schwer vorstellbar.

________________________________________________________

Links zum Thema

Artikel in der Stanford Encyclopedia of Philosophy (sehr tief gehend, sehr ausführlich)

Quantenmechanik allgemein: Leifi Physik (für Schüler) | Interview Theodor Hänsch | Drillingsraum | aktuelle Artikel auf Spektrum.de

Interpretationen der Quantenmechanik: Spektrum.de Lexikon | Wikipedia

De-Broglie-Bohm-Interpretation: Quanta Magazine | Papers zu den Tropfen-Experimenten | Paper von Bohm (1952)

Kommentare von Lucia